特別養護老人ホームは、高齢者が安心して暮らすことができる場所であり、介護や看護が必要な高齢者に対して、専門的なサービスを提供しています。しかし、近年、特別養護老人ホームにおける人材不足が深刻な問題となっています。以下に、人材不足の原因と問題点について説明します。

原因

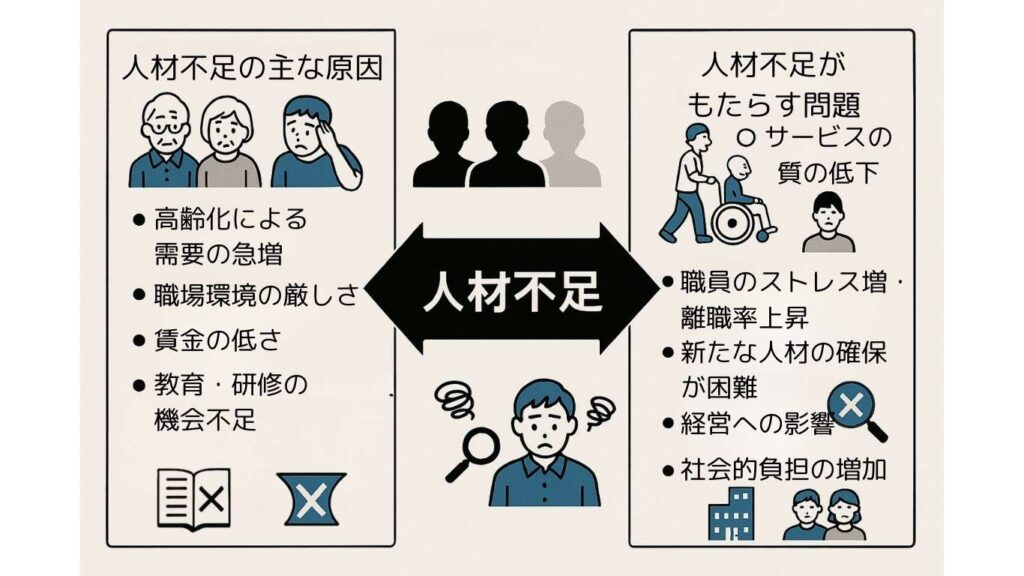

高齢化社会による需要の増加: 日本の高齢化が進行するにつれて、特別養護老人ホームの利用者数が増加しています。これに対応するためには、多くの介護職員が必要となりますが、十分な人材が確保されていない状況が続いています。

職場環境の厳しさ: 介護職は肉体的・精神的に負担が大きい仕事であり、勤務時間が長く、休日が少ないことも多いです。このため、介護職への就職希望者が少なくなり、人材不足が生じています。

賃金の低さ: 介護職の賃金は他の職種に比べて低い傾向にあります。これは、介護職への就職意欲を低下させ、人材不足に拍車をかける要因となっています。

教育・研修の不足: 介護職の専門性が高まる一方で、十分な教育や研修が提供されていないケースが多く、スキルアップが困難な状況です。これが、人材不足の解消につながらない原因となっています。

問題点

サービスの質の低下: 人材不足によって介護職員が過労になると、サービスの質が低下し、高齢者の安全や生活の質が損なわれる恐れがあります。

従業員のストレス・離職率の上昇: 人材不足により、現場の介護職員の負担が増大し、ストレスがたまりやすくなります。これが原因で離職率が上昇し、人材不足がさらに悪化する悪循環が生じることがあります。

新規人材の獲得が困難: 人材不足や労働環境の悪化が広く知られることで、新たな人材が介護業界に参入しにくくなります。これが、人材不足の解消につながらない状況を長期化させる要因となります。

経営への悪影響: 人材不足が続くと、特別養護老人ホームの経営が圧迫されることがあります。人手不足によるサービスの質の低下や、職員の離職率の上昇が利用者の減少や評判の悪化につながり、経営が悪化する可能性があります。

社会的な負担の増大: 人材不足が続くことで、高齢者が適切なケアを受けられなくなる可能性があります。これが高齢者の健康状態の悪化や、家族にかかる負担の増大につながり、社会全体に悪影響を及ぼすことが考えられます。

対策としては、以下のような取り組みが考えられます。

賃金の改善: 介護職の賃金を引き上げることで、介護業界への就職意欲を高め、新規人材の獲得や既存職員の定着を促すことが期待されます。

教育・研修制度の充実: 介護職の専門性を高めるために、十分な教育や研修制度を整備し、スキルアップの機会を提供することが重要です。

労働環境の改善: 介護職員の働きやすい環境を整備することで、ストレス軽減や離職率低下につながります。例えば、勤務時間の短縮や、休日の確保などが挙げられます。

職場の支援体制の強化: 介護職員同士の連携やコミュニケーションを促進することで、チームワークを向上することができます。また、メンタルヘルスのサポートや、相談窓口の設置など、職場の支援体制を強化することで、従業員のストレス軽減に繋がります。

介護業界への理解促進: 社会全体で介護業界への理解を深め、職業としての魅力を高める取り組みが必要です。キャリアアップや、より高度なスキルを持つプロフェッショナルを目指すことができる環境を整備することが重要です。

外国人労働者の活用: 人材不足の解消のために、外国人労働者を積極的に活用する政策も検討されています。適切な研修やサポートを行い、外国人労働者が働きやすい環境を整備することが求められます。

ボランティアや地域住民の協力: 地域住民やボランティアと連携し、特別養護老人ホームでのサポートを行うことで、人材不足の一部を補うことができます。地域のつながりを活かし、高齢者に寄り添ったケアを提供することが重要です。

これらの対策を実行することで、特別養護老人ホームの人材不足問題を改善し、高齢者が安心して過ごせる環境を整備することができるでしょう。また、これにより、高齢者のQOL(生活の質)向上にも繋がります。